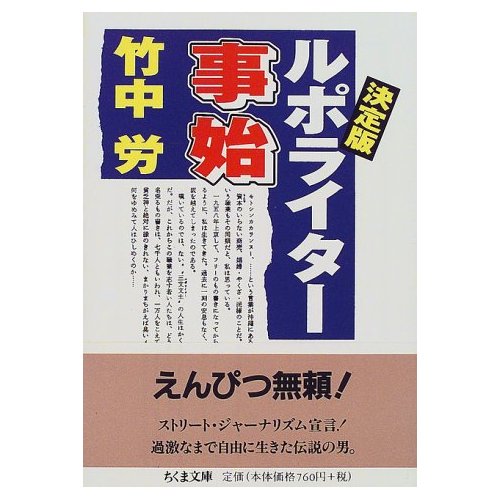

「決定版ルポライター事始」竹中 労

壮絶な人生の記録。生身を晒して闘い続けた者が持つ、凄みが滲む。だから面白い。その言葉は表面的な、おためごかしじゃない、ある種の衝迫力を伴って、深みに落ちる。なかなか今の時代に、こんな人は現れないであろう。世間的に評価されている人ではないが、その膨大で多岐に亘る仕事は、後に繋ぐ価値があるのではないか。世間の幻想に挑み、権力から叩かれてきたものは、消え逝く運命なのであろうか。日本にはいつの世も、こんな権力からはみだした人間が、少なからず存在していたから面白かったのではないだろうか。

たぶん私は、20代の頃に、この人の本を何冊か読んでいる。今読んでも面白いと感じるのだが、若い時分に読んだ時の方がより衝撃的であった。アンダーグラウンドから発信された膨大な作品の一部は、ちくま文庫に収録されている。それ以外はなかなか見つけるのが困難で、古本屋の片隅を探すしかないのである。正直にいって、未だよくわからない。この人の革命とは、いったいなんだったのであろうか。この本のPARTⅣで戦後闇市の時代を書いている。

あの暗く無惨な光景に、「焼け跡を知らぬ」若者たちはけっして理解できまい。そう、どう説明したところでそれは最早、伝説の時代でしかないのだから―――

この出発点というか、竹中氏の原点を回想する章は、秀逸であり心に滲みる。彼は、こうふりかえっている。

つまりは革命ごっこ、犯罪ごっこの過客としてしか、ニッポン窮民街を漂泊しなかったのだ。坂口安吾の思想を、「まっさかさまに堕落する」ことを私は実践しているつもりでその実、探検するものでしかなかった。敗戦を生活しなかった。帰るべき学園もあれば故郷もある、仮想浮浪人にすぎなかったのだ。だが性コリもなくさらなる奈落へ、ダンテ気取りで私は降りていった、「ここをすぎて地獄の門」。革命はともあれ堕落は、もはや変改のきかぬわが青春の根本命題となっていたのである。

その後のあらゆる展開と変転、最後末期癌でぼろぼろになりながら、沖縄で仕事を続けた。芸能・政界・市井・風俗・辺境等、さまざまなテーマを扱っているが、その視線の先にあるものは共通している。

見えないシステムに、がんじがらめにされてしまっている事への憤り、そしてそこから少しでも逃れようと、じたばた足掻く意志。その夢想の先には。

彼はあとがきでこう書いている。

五十の坂をこえて私は家なく一文の貯えもなく、、ルンペン生活に窮迫している。しかも、もの書く場を自から失っていく狂愚をあらためず、権力体制にたいする争闘の宿怨を捨てきれないでいる。せめてその片意地を、墓の下まで私は抱いていきたいのだ。『事始』といううのは、創業を誇示するのではなく、〝初志〟を曲りなりに貫徹してきたことの羽根飾りを、箙にさして死にたいという男の心意気なのである。

最近のコメント